移住連(NPO法人移住者と連帯する全国ネットワーク)は、与野党10政党(自由民主党、公明党、立憲民主党、国民民主党、日本維新の会、日本共産党、れいわ新選組、社会民主党、参政党、日本保守党)に対して、「2025参議院選 移民政策に関する政党アンケート」を実施いたしました。

※自由民主党、日本保守党からは回答がありませんでした。

2025年7月20日、第27回参議院議員通常選挙の投票日です。

現在の日本の制度では「日本国籍」を持たない人びとには投票権がありません。そのため、選挙という機会を通じて、労働者・生活者など、さまざまな形でこの社会に暮らす「日本国籍」を持たない人びとの声が反映されることは、きわめて困難であるのが現状です。

今回の参議院選挙では、外国人労働者の受入れ拡大などを背景に、各党が在留外国人に関する政策を打ち出し、論点の1つにもされています。一方で、在留外国人に対するデマや誹謗中傷も拡散され続けています。

移住連(NPO法人移住者と連帯する全国ネットワーク)は、参議院選挙に向けて、与野党10政党(自由民主党、公明党、立憲民主党、国民民主党、日本維新の会、日本共産党、れいわ新選組、社会民主党、参政党、日本保守党)に対して、「2025 参院選 移民政策に関する政党アンケート」を実施しました。いただいた回答を以下に公表いたします。

すでにたくさんの移民が、さまざまな職場で働き、地域で生活をし、この社会を支えながら、ともに生きている現実を前にして、各党は、「移民政策」にどう答えるのか。参議院選挙の本アンケート結果がご参考になれば幸いです。

なお、移住連は、呼びかけ団体として、7月8日に「参議院選挙にあたり排外主義の煽動に反対するNGO緊急共同声明」を発出しました。ご参考までに、こちらの声明も共有いたします。

参議院選挙にあたり排外主義の煽動に反対するNGO緊急共同声明

最後になりましたが、ご多忙の中、回答してくださった各政党の皆様に感謝申し上げます。

【アンケートから見えた傾向】

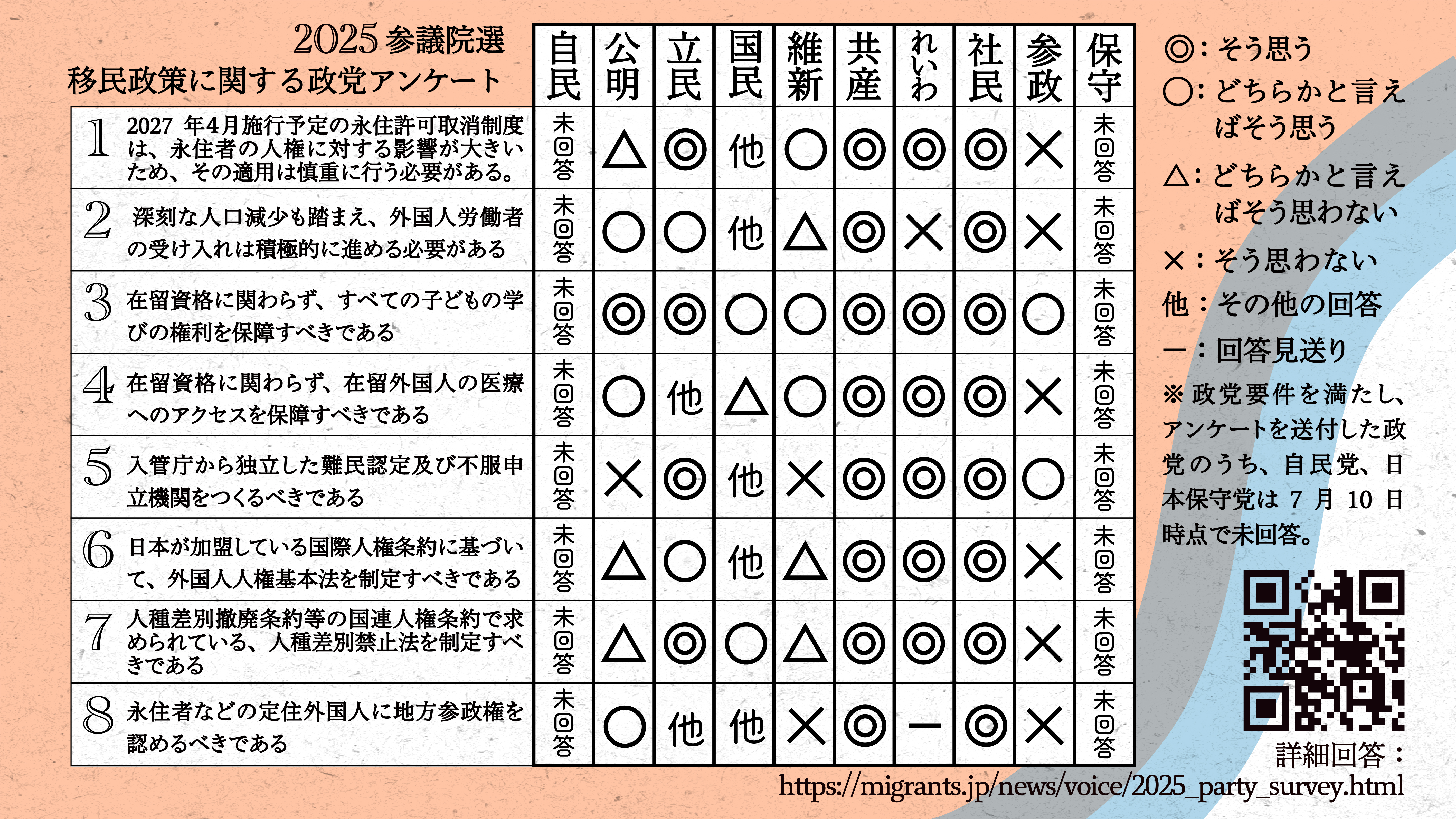

移民政策に関する計8項目について、10政党にアンケートを送付しました。うち、8政党が回答し、自由民主党と日本保守党からは回答がありませんでした。

- 1. 永住許可取消制度の適用について

慎重に適用するべきとの考えを肯定的に受け止めているのは、立憲民主党、日本維新の会、日本共産党、れいわ新選組、社民党です。

一方で、公明党、参政党は慎重に適用すべきとの考えに否定的な態度を示しています。国民民主党は「その他」と回答しました。

- 2. 外国人労働者の積極的な受け入れ

「そう思わない」と消極的な姿勢を示しているのは、れいわ新選組、参政党です。「その他」と回答した国民民主党も慎重な姿勢を見せています。

他の政党はいずれかの形で積極的な受け入れが必要であると考えています。

- 3. すべての子どもの学びの権利の保障

この質問については、すべての政党が積極的な姿勢を示しています。

- 4. 在留外国人の医療アクセスの保障

保障するべきと考えているのは公明党、日本維新の会、日本共産党、れいわ新選組、社民党です。

消極的な回答をしたのは国民民主党、参政党で、「その他」の回答をおこなった立憲民主党も慎重な姿勢を示しています。

- 5. 入管庁から独立した難民認定機関及び不服申立機関の設立

否定的な態度を示しているのは、公明党と日本維新の会で、「その他」と回答した国民民主党も慎重な姿勢を示しました。

他の政党は、いずれかの形で設立が必要であると考えています。

- 6. 外国人人権基本法の制定

積極的な姿勢を見せているのは、立憲民主党、日本共産党、れいわ新選組、社民党です。

一方で、公明党、日本維新の会、参政党はいずれかの形で消極的な態度を示しています。「その他」と回答した国民民主党もまた慎重な姿勢を見せています。

- 7. 人種差別禁止法の制定

前問と同様の傾向となっています。

立憲民主党、国民民主党、日本共産党、れいわ新選組、社民党は肯定的な姿勢を示す一方、公明党、日本維新の会、参政党は消極的もしくは否定的な態度を示しています。

- 8. 永住者などの定住外国人の地方参政権保有

認めるべきと考えているのは公明党、日本共産党、社民党で、消極的な回答を示したのは日本維新の会、参政党です。

一方で、立憲民主党、国民民主党は「その他」、れいわ新選組は「無回答」と回答しました。

2025年参議院選

移民政策に関する政党アンケート

◎:そう思う、 ◯:どちらかと言えばそう思う、 △:どちらかと言えばそう思わない、 ×:そう思わない、 他:その他、 ー:回答見送り

| 自 民 |

公 明 |

立 憲 |

国 民 |

維 新 |

共 産 |

れ い わ |

社 民 |

参 政 |

保守 |

| 1. 2027年4月施行予定の永住許可取消制度は、永住者の人権に対する影響が大きいため、その適用は慎重に行う必要がある | |||||||||

| △ | ◎ | 他 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||

| 2. 深刻な人口減少も踏まえ、外国人労働者の受け入れは積極的に進める必要がある | |||||||||

| ◯ | ◯ | 他 | △ | ◎ | × | ◎ | × | ||

| 3. 在留資格に関わらず、すべての子どもの学びの権利を保障すべきである | |||||||||

| ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ||

| 4. 在留資格に関わらず、在留外国人の医療へのアクセスを保障すべきである | |||||||||

| ◯ | 他 | △ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||

| 5. 入管庁から独立した難民認定及び不服申立機関をつくるべきである | |||||||||

| × | ◎ | 他 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ||

| 6. 日本が加盟している国際人権条約に基づいて、外国人人権基本法を制定すべきである | |||||||||

| △ | ◯ | 他 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||

| 7. 人種差別撤廃条約等の国連人権条約で求められている、人種差別禁止法を制定すべきである | |||||||||

| △ | ◎ | ◯ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||

| 8. 永住者などの定住外国人に地方参政権を認めるべきである | |||||||||

| ◯ | 他 | 他 | × | ◎ | ー | ◎ | × | ||

| 自 民 |

公 明 |

立 憲 |

国 民 |

維 新 |

共 産 |

れ い わ |

社 民 |

参 政 |

保守 | |

| 1. 2027年4月施行予定の永住許可取消制度は、永住者の人権に対する影響が大きいため、その適用は慎重に行う必要がある | △ | ◎ | 他 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||

| 2. 深刻な人口減少も踏まえ、外国人労働者の受け入れは積極的に進める必要がある | ◯ | ◯ | 他 | △ | ◎ | × | ◎ | × | ||

| 3. 在留資格に関わらず、すべての子どもの学びの権利を保障すべきである | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ||

| 4. 在留資格に関わらず、在留外国人の医療へのアクセスを保障すべきである | ◯ | 他 | △ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||

| 5. 入管庁から独立した難民認定及び不服申立機関をつくるべきである | × | ◎ | 他 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ||

| 6. 日本が加盟している国際人権条約に基づいて、外国人人権基本法を制定すべきである | △ | ◯ | 他 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||

| 7. 人種差別撤廃条約等の国連人権条約で求められている、人種差別禁止法を制定すべきである | △ | ◎ | ◯ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||

| 8. 永住者などの定住外国人に地方参政権を認めるべきである | ◯ | 他 | 他 | × | ◎ | ー | ◎ | × |

※政党要件を満たし、アンケートを送付した政党のうち、自民党、日本保守党は7月10日時点で未回答。

- 1. 2027年4月施行予定の永住許可取消制度は、永住者の人権に対する影響が大きいため、その適用は慎重に行う必要がある

自由民主党:未回答

公明党:△どちらかと言えばそう思わない

今般の永住許可制度の適正化については、永住許可の要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、その在留資格を取り消すことができるとしたものであり、日本で生活する大多数の永住者に影響を及ぼすものではないと考えております。政府において、国会における議論や附帯決議等を踏まえ、その運用は慎重に行っていくべきだと考えます。

立憲民主党:◎そう思う

入管法改正で追加された、公租公課を滞納した場合に永住許可を取り消す条項は、日本人に対する罰則と比べてあまりに重く差別的で、人権侵害の恐れがあるため、直ちに削除します。立憲民主党は6月、これを実現するための議員立法「入管制度緊急課題対処2法案」を提出しました。

国民民主党:その他

永住資格の取り消し規定については、法律条文の恣意的解釈が生じないよう詳細な運用指針やガイドラインの整備を政府には求めます。

日本維新の会:◯どちらかと言えばそう思う

永住者の人権に対する影響が大きいため。

日本共産党:◎そう思う

昨年の入管法改定でねじ込まれた永住許可取消規定は外国人差別であり、削除が必要です。。

れいわ新選組:◎そう思う

設問の改定永住許可取消制度は、すでに国籍を問わず刑事罰や税金滞納の差し押さえ手続きがあるにもかかわらず、それらに加えて、永住者に対し不平等なペナルティを課すものであり、不必要で差別的な施策と言わざるを得ません。

社民党:◎そう思う

社民党は、2027年4月に施行予定の「永住許可取消制度(改正出入国管理及び難民認定法)」について、永住者の人権に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、その適用には極めて慎重であるべきと考えています。

なぜなら、永住者は、すでに長年にわたり日本に生活基盤を築き、納税・就労・子育てなどを行ってきた人々であり、一方的な取消はそうした人々の長年日本で培ってきた生活の破壊につながるからです。

社民党は、永住許可は一度付与された後は安定した地位として保障されるべきだと考えています。日本社会に根を下ろして生活しており、容易にその地位を奪うべきではありません。取消制度は、「事実上の国外退去処分」に等しく、人権や家族生活に深刻な影響を与えるため、強く反対します。

特に子どもや配偶者など日本に生活基盤のある家族への影響やその個々人の立場に立って考えるべきです。

参政党:×そう思わない

永住許可は、法務大臣が「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」「その永住が日本国の利益に合すると認められること」などを審査し、要件を満たすと判断した場合に付与される地位です。したがって、これらの要件を満たさなくなった場合に許可を取り消すことは、制度の趣旨に照らして当然であると考えます。永住許可は一度得れば自動的に無期限で保持できるものではなく、日本での永住者としての地位を維持するには、一定の責任と努力が求められるのは自然なことであると考えます。

日本保守党:未回答

- 2. 深刻な人口減少も踏まえ、外国人労働者の受け入れは積極的に進める必要がある

自由民主党:未回答

公明党:△どちらかと言えばそう思わない

我が国では、深刻な少子高齢化・人口減少が起きており、今後、労働力が更に不足していくことが予想されています。こうした現実を踏まえると、我が国の経済社会の活性化等を図るためには、一定の範囲において、外国人労働者の受入れを行っていくことが不可欠です。

一方、来日する外国人労働者が日本社会で長く活躍できるよう行政支援が課題になります。例えば、日本語教育の充実や、ごみの出し方といった社会生活上のルールを丁寧に教育していく機会も必要です。

政府は令和6年6月に人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設しました。令和9年4月予定の育成就労制度の円滑な運用開始に向けて、早急に準備を進めており、公明党としても外国人材の受入れ対策本部などにおいて議論し、政府に対して必要な意見を伝えてまいります。

立憲民主党:◯どちらかと言えばそう思う

国内ではすでに約230万人以上の外国人労働者が経済活動を担い、学齢期の子どもを含め300万人以上の外国籍の人が生活者として在留していますが、活力ある日本社会・経済を維持・増進していくためには、今後も、多くの外国人労働者が夢と希望を持ってわが国に来日し、安心して働いて生活することのできる環境の整備が必要不可欠です。

政治の責任として、20年後、50年後の日本社会をも見据え、外国人労働者や生活者の人権を保護し、わが国へ移住して安心して働き、生活し、共に学び、社会・経済の担い手として定住してもらえる外国人受入れ制度の構築およびそのために必要な多文化共生社会政策を実現します。

国民民主党:その他

外国人の受け入れは、その能力が存分に発揮されるよう日本語教育支援等を国が主体となって行うと共に、日本国民との協働・共生が地域社会や生活の現場においても推進されることが大前提です。

日本維新の会:△どちらかと言えばそう思わない

マイナンバーカードによる外国人労働者の在留管理を推進すると共に、外国人技能実習制度の実態を調査し、外国人労働者が「労働力の需要調整手段」として使われてきた状況を抜本的に改善して、適切な受け入れを推進する。

日本共産党:◎そう思う

外国人労働者なしに機能しない地方産業分野がいくつもあるのが現状です。どの国のどの企業で働くか、労働者には選ぶ権利があり、労働者としての権利をしっかり保障して受け入れるべきです。

れいわ新選組:×そう思わない

設問の「深刻な人口減少」を理由とした外国人労働者の受け入れ論には賛同しかねます。

このアンケートの主催のみなさまはおそらく、今、日本社会でも巻き起こされている排外主義的な言動や外国人へのデマやヘイト感情を問題にされているのだと思いますし、私たちもその問題意識は共にしております。

一方で、この問題の解決にあたり、私たちは、この現象を起こした元凶の順に問題視し闘わなければならないと考えています。

つまり、元凶の第一は、日本の労働者の安使いを続ける政府、財界です。ここには口先だけで「人権」を言って実はテーブルの下で財界と手をつないでいるリベラルな新自由主義的野党も含まれます。

第二には、労働者の安使い政策に賛成する一方で、外国人へのデマとヘイト的言動をまき散らす政治家です。こういった者たちのほとんどが、日本人の低賃金問題も放置し続けています。

長きにわたる新自由主義的な労働者間の競争の果てに、人々は疲弊し、政治に絶望し、世界は分断されています。

これまで当たり前とされてきた「人種差別はダメだ」という原則が通じない米大統領の誕生はその成れの果てと言えます。

今、日本において私たちは、政府と財界が進めてきた人間の安使い、コストカット型経済に反対し、その一部である「移民政策」に明確に反対しなければならないと考えます。

政府は公式には「移民政策を取るつもりはない」と発言していますが、介護、建設、製造、農業、運送など多分野での「外国人人材確保」を実施しており、事実上の移民政策を導入しています。

山本太郎(現在、れいわ新選組代表)は2018年当時、外国人労働者の受け入れを拡大する入管法改正に、一人で牛歩を行い「保守と名乗るな、恥を知れ」と叫び、反対しました。

その後、法律は2019年に施行、わずか5年で、特定技能制度で働く外国人労働者は28万人超(2024年末時点)となり、自公政権はさらに2024年度から5年間の上限をこれまでの2倍超となる82万人に激増させるといいます。

このような「移民政策」は、政府のコストカット型経済の一部であり、低所得におかれ人手不足に苦しむ産業を固定化し、労働者の賃金下押し圧力として確実に機能しています。

政府は「共生社会の実現」と美辞麗句を並べますが「移民政策」は主に外国からの低賃金労働力の導入が目的です。これは逆側から見れば、本来は母国の繁栄に力を尽くす人材を、他国から奪い続ける非人道的な政策に他なりません。

私たちは、有権者の方々に、一体誰が国民生活を貧しくした戦犯なのかを指し示し、間違った政策を終わらせるとともに、デマとヘイトをまき散らす政治家を追い出し、この国に生きる全ての人々の融和を目指します

社民党:◎そう思う

社民党は、外国人および外国人労働者の受け入れ制限そのものに反対です。むしろ受け入れた外国人の人権・労働条件の保障を強化することを優先すべきと考えます。

「排除」より「共生」、そして「搾取」より「平等な労働条件の保障」が社民党の基本方針です。外国人労働者を単に「安価で使い捨て可能な労働力」として扱う政策には反対です。外国人労働者の受け入れに際しては、外国人だからといって差別したり、差をつけることは許されません。排外主義や差別、外国人排除を正当化するような規制には反対です。日本人労働者と区別されることなく同等の賃金・労働条件・社会保障へのアクセスを保障されるべきであると考えます。

また、一部の自治体で進む「外国人土地購入制限条例」などについても、社民党は、国籍による一律な排除は行うべきではないと考えます。憲法・法の下の平等・国際人権基準を観点から、外国人だからという理由で排除することに反対です。外国人の人権も日本人と同じように守られるべきです。

そして、外国人を排除するのではなく、地域でともに生活し、共に働く「共生社会」の実現を目指します。そのための教育支援・医療・言語支援・行政サービスなどの施策が必要であり、インクルーシブな社会の実現に向けて、社民党はこれからも引き続き取り組んでいきます。

参政党:×そう思わない

人口減少対策として外国人労働者の受け入れを拡大すべきとの意見もありますが、現状のように理念も制度もないまま経済合理性のみで進めれば、社会の不安定化や国民負担の増大を招き、国益を損なうおそれがあります。実態は、低賃金労働力の流入であり、国内労働者の賃金を押し下げる懸念も大きいと考えます。劣悪な労働環境で働かせる実態は人道上の問題でもあり、日本の国際的評価にも影響します。外国人政策は国家の根幹に関わる重要課題であり、理念法の整備とともに、「外国人総合政策管理庁」を新設し、一元的・戦略的に管理すべきであると考えます。。

日本保守党:未回答

- 3. 在留資格に関わらず、すべての子どもの学びの権利を保障すべきである。

自由民主党:未回答

公明党:◎そう思う

日本は「子どもの権利に関する条約」を批准しており、すべての子どもが教育を受ける権利を有することが定められています。また、国際人権規約にも教育の機会の保障が定められています。仮に、在留カード等の提示がない場合であっても、一定の信頼が得られると判断できる書類で居住地等の確認を行うなど、柔軟な対応をもって、子どもたちの学びを確保すべきだと考えます。

立憲民主党:◎そう思う

就学義務は、子どもの教育を受ける権利を保障するためにあります。憲法第26条第2項は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」としています。しかし、憲法第22条2項では「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」としていることで明らかなように、日本国憲法は「国民」と「何人」を明確に使い分けているわけではありません。すべての子どもの権利と最善の利益を最優先に考えるべきであり、分断を生まないためにも、外国籍の子どもにも義務教育を保障すべきであると考えます。国民民主党:◯どちらかと言えばそう思う

外国人児童・生徒の言語支援を強化するとともに不就学・進学の課題に取り組みます。日本維新の会:◯どちらかと言えばそう思う

全ての子どもは等しく学びを受ける権利があり、保障されるべきであるから。

日本共産党:◎そう思う

教育は子どもの権利であり、教育の機会は在留資格に関わらず、平等に保障されるべきです。れいわ新選組:◎そう思う

子どもの学びの権利は、憲法でも子どもの権利条約でも保障されており、国籍や在留資格によって左右されるべきものではありません。その権利を侵害するような政府や政治家の言動は許されません。社民党:◎そう思う

社民党は、外国人の在留資格に関係なく、すべての子どもに学びの権利を保障すべきだと考えます。外国人の在留資格に関係なく、すべての子どもに学びの権利を保障すべきです。子どもの権利は国籍や在留資格によって左右されるべきではありません。教育は基本的人権であり、すべての子どもに等しく保障されるべきであり、それは当然です。国連「子どもの権利条約」第28条(教育を受ける権利)から、国籍、在留資格、出身地にかかわらず、すべての子どもに就学の機会が保障されるべきと考えています。

「在留資格が不安定な外国人家庭の子ども」が学校に通えない・通わない実態を深刻な人権問題と捉えており、在留資格のない子どもにも教育の権利を求めます。「不就学状態の外国人の子ども」への支援を行政の責務と位置づけ、公立学校への受け入れや支援体制整備を国・自治体に求めています。

学校現場における日本語指導支援員の配置、教材の多言語対応、文化的背景を踏まえた教育支援を拡充するよう訴えています。

「外国人児童が孤立しない教育環境づくり」が共生社会の基礎です。不登校・不就学の子ども(外国人含む)への支援を義務づける「教育機会確保法」について、外国籍の子どもにも平等に適用されるような運用と体制整備を今後も求めていきます。

参政党:◯どちらかと言えばそう思う

本回答における「在留資格に関わらずすべての子ども」とは、合法的な在留資格を持つ外国籍の子どもを前提とします。すべての子どもに学ぶ機会があることは望ましく、就学を希望する者には教育機会が確保されるべきであると考えます。日本では、希望すれば日本語による義務教育を受ける機会が既に保障されています。しかし、近年は日本語能力が不十分な外国人児童が増え、学校生活への適応に支障をきたしています。教育現場の日本語指導体制にも限界があり、集団生活への悪影響も懸念されます。このため、義務教育への就学に際しては、一定の日本語能力を要件とする制度整備が必要であると考えます。

日本保守党:未回答

- 4. 在留資格に関わらず、在留外国人の医療へのアクセスを保障すべきである

自由民主党:未回答

公明党:◯どちらかと言えばそう思う

外国人であっても安心して医療を受けられるよう、医療機関での外国語対応や、国民健康保険等の適切な運営を図っていくべきだと考えます。一方、外国人の社会保険料等の未納状況に係る情報を在留審査に適切に反映させるなど、外国人の社会保険料等の未納を防止するために必要な仕組みの構築を検討し、さらなる在留管理の高度化をめざします。

立憲民主党:その他(どちらとも言えない)

外国人労働者が国内で安心して働き、生活できる環境を確保するため、就労環境の整備と合わせて、外国人労働者およびその家族についても、社会保障制度の担い手としての位置付けを明確にし、制度への参加を確保すべきです。制度への参加から漏れてしまう在留外国人の医療へのアクセスについては、医療費が増え、特に現役世代の負担が重くなっている現状などを踏まえ、医療保険財政の観点や人道的な観点などから慎重に検討すべき課題であると考えます。国民民主党:△どちらかと言えばそう思わない

外国人の社会保険の加入実態等を調査し、運用の適正化等必要な対策を講じます。日本維新の会:◯どちらかと言えばそう思う

万人が平等に医療を受診する権利があるから。

日本共産党:◎そう思う

医療へのアクセスは人権であり、在留資格に関わらず、保障されるべきです。れいわ新選組:◎そう思う

全ての人に対して基本的人権が保障されるべきであり、在留外国人の医療へのアクセスを保障するべきです。

社民党:◎そう思う

社民党は、在留資格にかかわらず、すべての外国人に医療へのアクセスを保障すべきと表明し強く訴えてきました。2021年、名古屋出入国在留管理局でスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが収容中に適切な医療を受けられずに死亡した事件を重大な人権侵害として重く受け止めています。社民党は、入管や政府の対応を厳しく批判してきました。しかし、入管や政府は反省や改善をはかるどころか、入管法の改悪をしました。

人間が人間として生きる権利には、在留資格も国籍も関係ありません。医療へのアクセスは基本的人権であり、在留資格の有無にかかわらず保障されるべきだとうことは、憲法という国内の最高法規や国際人権規約はじめ様々な法規や国際条約に照らしても当然であり、国際的なスタンダード(世界基準)です。

福島みずほ党首は国会や記者会見でこの事件を何度も取り上げ、「ウィシュマさんの命が救えなかったのは、制度の欠陥と人権意識の欠如によるものだ」とし、「すべての外国人に人間としての尊厳と医療へのアクセスを保障すべきである」と強く訴えました。社民党は、今後も引き続き改善を強く求めていきます。

参政党:×そう思わない

医療へのアクセスは、公的医療保険制度(国民皆保険制度)への加入を意味すると読み替えて回答します。

わが国の皆保険制度は、国民全体で医療費を支え合う仕組みですが、近年は医療費の高騰により日本人被保険者の負担が増大しています。現在、被保険者のうち約3.7%(約377万人)を外国人が占めており、多くは加入期間が短く、財政的な持続可能性に懸念があります。

したがって、外国人の医療機関へのアクセス自体は確保すべきですが、公的制度に一律に組み込むのではなく、民間医療保険の利用などを義務付け、労働ビザの取得要件とするなど、専用の仕組みを整えるべきだと考えます。

日本保守党:未回答

-

- 5. 入管庁から独立した難民認定及び不服申立機関をつくるべきである

自由民主党:未回答

公明党:×そう思わない

難民等の認定手続きとその他の出入国在留管理行政上の様々な手続きは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民等認定申請中の者や難民又は補完的保護対象者と認定された者に係る在留管理、難民不認定等が確定した者に係る迅速かつ確実な送還といった点で密接に関連しています。したがって、難民等の認定に関する業務は入管庁において行うことが適当であると考えています。

立憲民主党:◎そう思う

国際法違反との強い批判を受けている現行の難民認定制度・収容送還制度を抜本的に見直し、わが国が締約国となっている「難民の地位に関する条約」や「国際人権規約」等の国際ルールに基づいて、保護すべき難民申請者や補完的保護対象者等を適切に保護できる新たな難民認定・保護制度を確立するため、政府から独立した第三者機関である「難民等保護委員会」の創設等を柱とする「難民等保護法・入管法等改正法」の制定を目指します。

国民民主党:その他

外国人の受け入れは、その能力が存分に発揮されるよう日本語教育支援等を国が主体的に行うと共に、日本国民との協働・共生が地域社会や生活の現場においても推進されることが大前提です。

国としての在住外国人政策の全体的な方向性や計画を明確にする必要があり、そのうえで現実的な検討が行われるべきです。

日本維新の会:×そう思わない

現行の入管庁で難民認定は十分可能だから。

日本共産党:◎そう思う

現行法では難民認定や難民審査参与員制度が入管庁の裁量に委ねられ、公平性にも中立性にも欠ける運用がされてきました。難民条約や国際機関の指摘に即して、出入国管理と難民保護を行う主体とを分離することが必須です。

れいわ新選組:◎そう思う

現在の難民認定は、多くが入管庁の裁量に委ねられ、人道的に大きな問題があり、国際的な水準からも乖離しています。入管庁から独立した機関をつくるべきです。

社民党:◎そう思う

社民党は、難民認定制度の公正性・中立性を確保するために、現在の出入国在留管理庁(入管庁)から独立した難民認定機関・不服申立機関の設置を強く求めています。難民認定制度が恣意的・閉鎖的に運用されている現状を問題視し、入管庁とは独立した第三者的な認定機関・審査機関を設けるべきとしています。難民の命や権利を守るには、人権保障の観点に立った制度改革が不可欠であると考えています。

日本の難民認定率は先進国の中でも極端に低く、近年は0.5%前後(2023年実績で1.3%)にとどまっています。その大きな理由として入管庁が「難民申請=偽装滞在」の前提で審査していることが根本的な問題だと捉えています。

現在、難民認定の一次審査も、不服申立(異議申立)もすべて入管庁の内部で処理されており、第三者的チェックが存在しない、入管庁=庇護申請を審査する当事者であり「中立性に欠ける」この構造は「利益相反であり、公平性・透明性が確保されていない」と考えています。

難民審査においては、国際人権基準に則った判断・手続きが必要であり、法務省や入管庁の行政的都合ではなく、専門的・中立的立場からの判断が求められます。このため、独立機関による審査と「公正性・人権保障」を確保すべき外部の専門家・人権団体・国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)などと連携できる独立機関の設置が不可欠と考えています。

難民申請者の長期収容や送還忌避者への刑事罰化(2023年入管法改正)に対してこれに反対して“送還ありき”の制度から脱却し、難民条約と国際人権法に合致した制度運用へ転換して非収容・開かれた庇護制度との一体的改革(庇護申請者の人道的処遇と公正審査を一体で改革すること)を進めることを社民党は求めています。参政党:◯どちらかと言えばそう思う

入管庁から切り離された独立機関によって難民認定や不服申立てを行うべきだという意見には、公正性の確保という点で理解できる部分があります。重要なのは機関の内外ではなく、判断の透明性と制度的責任の明確化です。例えば、外国人総合政策庁のもとで審査部門を明確に独立させ、判断基準やプロセスを公開し、必要に応じて外部の意見も反映できる体制を整える仕組みを作るなどすれば、実効性と公正性は両立可能であると考えます。

日本保守党:未回答

-

- 6. 日本が加盟している国際人権条約に基づいて、外国人人権基本法を制定すべきである

自由民主党:未回答

公明党:△どちらかと言えばそう思わない

ご提案いただきました基本法の制定については、既存法の制度との整合性などを踏まえた慎重な検討を要するものと考えますが、外国人の人権を尊重し、共生社会の実現を目指すため、今後の外国人を取り巻く社会情勢や課題等を踏まえて、制度や政策の在り方を検討していくことは重要と考えます。引き続き、「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」等に基づく施策を着実に推進するとともに、外国人等への偏見・差別の解消、インターネット上を含めたいじめ・虐待・貧困等の人権問題解消に向けた取り組みを強力に推進します。

立憲民主党:◯どちらかと言えばそう思う

国際人権条約に基づき、インターネット上の誹謗中傷を含む、性別・部落・民族・障がい・国籍等に関するあらゆる差別の解消を目指し、「包括的差別禁止法」を制定し、新たな人権救済機関を設置するとともに、個人通報制度を導入します。

あわせて、多文化共生社会の形成を目指し、人権の尊重を基本とした在留外国人を包摂できる社会の実現と、在留外国人の増加による社会経済情勢の変化への配慮を基本理念とする「多文化共生社会基本法」を制定します。

また、外国人労働者の適正な受入れと適切な就業環境を実現するため、「外国人労働者安心就労法」を制定し、現行の在留資格を廃止して新たに一般労働1号、2号の在留資格を創設するとともに、就労資格全般の見直しや雇用手続きの公的機関への一元化など、外国人一般労働者雇用制度の整備を推進します。

国民民主党:その他

外国人の受け入れは、その能力が存分に発揮されるよう日本語教育支援等を国が主体的に行うと共に、日本国民との協働・共生が地域社会や生活の現場においても推進されることが大前提です。

国としての在住外国人政策の全体的な方向性や計画を明確にする必要があり、そのうえで現実的な検討が行われるべきです。

日本維新の会:△どちらかと言えばそう思わない

日本は国際人権条約に加盟しているので、十分に外国人の権利は守られているから。

日本共産党:◎そう思う

外国人を日本社会の一員とし、対等な社会参加で共生社会を築くことを理念に掲げることは、多文化共生の取り組みを進めるうえで重要です。

れいわ新選組:◎そう思う

全ての人に対して基本的人権が保障されるべきであり、条約に基づき、外国人の包括的な権利を規定する法律を制定すべきです。

社民党:◎そう思う

社民党は、国際人権条約に基づき「外国人人権基本法」を制定すべきという立場を支持しています。この法整備は、社民党の掲げる「すべての人の人権の保障」と「多文化共生社会の実現」に直結する重要政策の一つです。

日本に暮らす外国人は、日本社会の一員であり、国籍や在留資格にかかわらず人権が保障されるべき存在です。

現在の法制度では外国人の権利保障が極めて不十分であるため、国際人権規約に沿った「外国人人権基本法」の制定が必要不可欠と考えています。

現行制度では、外国人は教育、雇用、社会保障、政治参加、住宅、行政サービスなど、さまざまな分野で差別や排除に直面しています。社民党は、「外国人差別を明確に禁止し、是正する法律」が必要とこれまでも提言してきました。このような経緯により、外国人住民の権利保護が後回しにされてきた実態を改めるべきだと考えています。

特に、国際人権規約(自由権規約・社会権規約)、人種差別撤廃条約(ICERD)、子どもの権利条約、移住労働者の権利条約(日本は未批准)などの国際的な人権基準、国際人権条約に基づく国内法整備として「外国人人権基本法」の必要性を訴えてきました。

「外国人人権基本法」には、外国人に対する民族・出身国・宗教・言語等に基づく差別の禁止、教育・医療・住宅・労働・司法アクセス等における平等な扱いの確保、人権侵害が起きた際の相談・救済・補償制度など外国人に対する差別禁止と権利保障の明文化盛り込むべきと、社民党はこれからも訴えていきます。参政党:×そう思わない

し、その前提で回答いたします。

ご提案のような包括的立法は、内容や制度設計によっては、日本国民の権利や社会制度との間で一定の摩擦や緊張関係を生じさせる懸念があります。そのため、拙速な法制化には慎重であるべきです。

現在の法制度のもとでも、外国人に対する人権保障は一定程度確保されており、重大な人権侵害が制度的に放置されている状況にはありません。仮に新たな立法が必要とされるのであれば、国民的合意と慎重な制度設計が不可欠です。特定の国際人権条約の解釈のみを根拠として包括的な新法を制定することには、賛同いたしかねます。日本保守党:未回答

-

- 7. 人種差別撤廃条約等の国連人権条約で求められている、人種差別禁止法を制定すべきである。

自由民主党:未回答

公明党:△どちらかと言えばそう思わない

これまで公明党は、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消推進法、部落差別解消法、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解増進法など、様々な人権課題の解決に向けて尽力してきました。引き続き、個別法による差別解消に取り組んでいきます。

立憲民主党:◎そう思う

日本は国連人種差別撤廃委員会から再三にわたり厳しい勧告を受けています。国際人権基準に立つ「包括的差別禁止法」を制定します。

国民民主党:◯どちらかと言えばそう思う

ヘイトスピーチ対策法を発展させ、人種、民族、出身等を理由とした差別を禁止する法律を制定します。

日本維新の会:△どちらかと言えばそう思わない

日本で外国人に対する人種差別が深刻であるとは認められないから。

日本共産党:◎そう思う

特定の民族・国籍・人種など、個人の意思で変更できない属性を持つ集団への差別や敵意、憎悪を煽る示威行動=ヘイトスピーチが、2000年以降顕在化し、特に在日コリアンへの民族差別と排外主義のデモ、最近では埼玉・川口市などに居住するクルド人への根拠のない非難・悪質なデマが激しくなっています。こうした言葉の暴力は、「ヘイトクライム」(人種的憎悪にもとづく犯罪)そのものであり、人権侵害そのものです。憲法が保障する「集会・結社の自由」や「表現の自由」とも相いれません。ヘイトスピーチ根絶に向け、人種、民族的属性、外国人であることを理由にした差別的取扱いを禁止する立法を検討すべきです。

れいわ新選組:◎そう思う

全ての人に対して基本的人権が保障されるべきであり、条約で求められる、人種差別禁止法を制定すべきです。

社民党:◎そう思う

社民党は、「人種差別撤廃条約」などの国連人権条約が求めている「人種差別禁止法」の制定を強く支持しており、これを日本における人権保障と多様性尊重の柱として位置づけています。

日本は1995年に人種差別撤廃条約(ICERD)を批准しているにもかかわらず、いまだに人種差別を包括的に禁止する国内法が存在していません。これは国際的な義務違反であり、「人種差別禁止法」の制定は急務であると社民党は考えています。

日本国内では、外国人や少数民族(在日コリアン、アイヌ民族、沖縄出身者等)に対する差別的言動や排外的行動が依然として存在することから、法的に禁止すべきであると考えます。こうした近年日本でも一部で高まる人種・民族・出自に基づく差別を放置することは「差別を容認する社会構造」を助長することになります。このため「人種・民族等に基づくあらゆる差別を明確に禁止し、是正措置を講じる法制度が必要である」と社民党は訴えています。

国連自由権規約委員会や人種差別撤廃委員会(CERD)は、日本に繰り返し「差別禁止法を制定すべき」と勧告してきましたが、日本政府がこうした勧告を再三にわたって無視・軽視し続けていることは非常に問題であると考え、国際人権法に基づく立法義務を果たすべきと考えています。

2016年に成立した「ヘイトスピーチ解消法(理念法)」については、法律に罰則や差別是正義務がないことから実効性に欠け不十分であり、罰則を含む包括的差別禁止法が必要と訴えています。

人種・民族・出身国・宗教・言語・障がい・性別・性自認・性的指向などあらゆる属性に基づく差別を対象にした「包括的差別禁止法(人権平等法)」の制定を社民党は、一貫して求めており、その中核に「人種差別の禁止」を据えるべきであると考えています。参政党:×そう思わない

これらの課題をすべて差別として一律に法規制の対象とすることには、慎重であるべきと考えます。差別の根絶は重要ですが、現実の課題に目を向けずに一律の禁止法を制定すれば、かえって地域社会の混乱や日本人のさらなる負担を招きかねません。拙速な立法には慎重であるべきです

日本保守党:未回答

8. 永住者などの定住外国人に地方参政権を認めるべきである

-

-

自由民主党:未回答

公明党:◯どちらかと言えばそう思う

日本で生まれ育ち、納税の義務等を果たしている永住外国人の方々への地方参政権の付与については、国民の理解を得ながら丁寧に検討を進めます。

立憲民主党:その他(どちらとも言えない)

地方参政権については党内で結論が出ておらず、どちらとも言えません。立憲民主党は、多文化共生社会の実現を目指しており、永住者の多くが日本で生まれ育ち、地域と密接な関わりを持って生活していることも踏まえ、外国人の政治参加や地域の課題に対する意見反映のあり方について、引き続き検討を進めます。 -

国民民主党:その他

永住者の増加は影響力の増加も意味することから、なし崩し的な環境整備ではなく、国としての在住外国人政策の全体的な方向性や計画を明確にする必要があり、そのうえで現実的な検討が行われるべきです。

日本維新の会:×そう思わない

参政権は地方も含めて国民固有の権利です。

日本共産党:◎そう思う

日本には117万人(永住者89万人、特別永住者28万人)の永住外国人が生活しています。永住外国人は地域社会の構成員であり、地方自治の担い手としてむかえ、日本国民と等しく参加する政治を実現することは現状に即しており、わが国の民主主義の成熟と発展につながります。早期に実現すべきです。

れいわ新選組:ー(無回答)

私たちは、国籍に関わらず基本的人権が保障されるべきと考えています。その原則に従い、1995年の最高裁判決において、永住外国人の地方参政権について「憲法上禁止されているものではない」との判例を受けて「日本に根づいた基盤を持つ永住外国人の地方参政権」を肯定してきました。その見解は変えるものではありません。

いっぽう政府の事実上の「移民政策」によって「定住外国人」の人数の変化が著しい今日において、「定住外国人」を含む「外国人参政権」については丁寧な議論が必要となっています。

私たちの考える「移民政策」の問題と解決策は、設問1で詳しく述べたとおりです。

政府に「移民政策」を撤回させることと、すでに何らかの事情で来日された外国籍の方々の権利保障や共生の問題は、ジレンマが常に伴いますので、党内でも様々な意見があります。

したがってこの設問は「無回答」とさせていただきます。

社民党:◎そう思う

社民党は、永住者などの定住外国人に地方参政権(地方選挙の選挙権・被選挙権)を認めるべきという立場を一貫して堅持してきました。これからもそれは変わりません。

日本社会で長く暮らし、地域に根を張って生活している定住外国人は、地域の一員であり、政治参加の権利を保障されるべきです。

特に地方自治は「住民自治」であり、永住者や定住者などに地方参政権を認めることは、民主主義の拡充、民主主義をよりしなやかに強くするものと考えています。

社民党は、地方自治の本旨は「住民自治」であり、納税・地域活動・子育てなど地域に貢献する外国人も「住民」として尊重されるべきです。国籍の有無ではなく、その人が地域社会の構成員かどうかが基準になるべきであり、地方参政権は「住民の権利」として保障すべきです。

日本国憲法では「国政選挙」に関しては日本国民に限るとされる一方で、地方選挙(の地方参政権)については、憲法上の制約はなく合憲であると考えています。最高裁の判例(1995年)でも「地方選挙に外国人参政権を付与することは憲法違反とは言えない」とされており、このことからも立法措置によって十分可能であります。

社民党は、地方参政権の付与対象として、永住者、特別永住者(主に在日コリアン)、定住者・家族滞在者など長期にわたり日本に定住し生活している外国人一時的な滞在者ではなく「地域に生活基盤を置く人」に限定して付与すべきと考えています。地方参政権付与に反対する動きの多くが排外主義的・差別的な言説に基づいていることを非常に懸念し、これに反対します。

「外国人=危険」「参政権を与えると国が乗っ取られる」といった極論・デマは、共生社会および民主主義の理念に反する偏見や差別です。これら不当なことに対して、これからも社民党は市民と共に声を上げ続けていきます。

参政党:×そう思わない

国家の主権や安全保障を守る観点から、政治参加は日本国籍を有する国民に限定されるべきと考えます。特に、現在のように、外国人の受入れが拡大し、特定の国からの帰化者・永住者が増加している現状で参政権を認めることは、将来的に地域社会の意思決定に国民以外の影響が及ぶことにつながりかねません。地方であっても、自治体の判断が国の政策や財政に波及する場面は多く、慎重な対応が必要です。よって、外国人に地方参政権を付与すべきではないと考えます。

日本保守党:未回答

-

-

調査概要:

調査名「2025年参議院選挙 移民政策に関する政党アンケート」

調査対象:自由民主党、公明党、立憲民主党、国民民主党、日本維新の会、日本共産党、れいわ新選組、社会民主党、参政党、日本保守党

調査期間:2025年6月19日〜

調査方法:アンケート用紙、Webフォーム